利用可再生能源驱动电催化二氧化碳(CO2)还原可以将大量人为排放的CO2转化为乙烯、乙醇等高附加值多碳(C₂₊)产物,因此被广泛认为是助力碳中和目标实现的一个重要途径。实现CO₂向C₂₊产物转化的关键在于开发具有高活性、高选择性、良好耐久性的电催化剂,特别是氧化物衍生铜(OD-Cu)催化剂。OD-Cu在制备过程中通过从氧化铜晶格中移除氧原子,形成丰富的缺陷晶界和配位不饱和的铜位点,这些独特的结构特征能够促进CO中间体的二聚化,并有效稳定C₂物种,从而推动反应沿着生成C₂₊产物的路径进行。然而,目前报道的大多数OD-Cu催化剂仍存在较大局限性,例如,在大电流密度下需要较高反应过电位、对C₂₊产物的选择性不理想以及进行表面重构的过程相对复杂等。产生这些局限性的主要原因是单纯依靠CuO/Cu₂O电化学脱氧产生的不饱和Cu位点自身难以优化关键中间体(如CO或OC-CO)的吸附强度,也无法有效控制C–C偶联动力学。

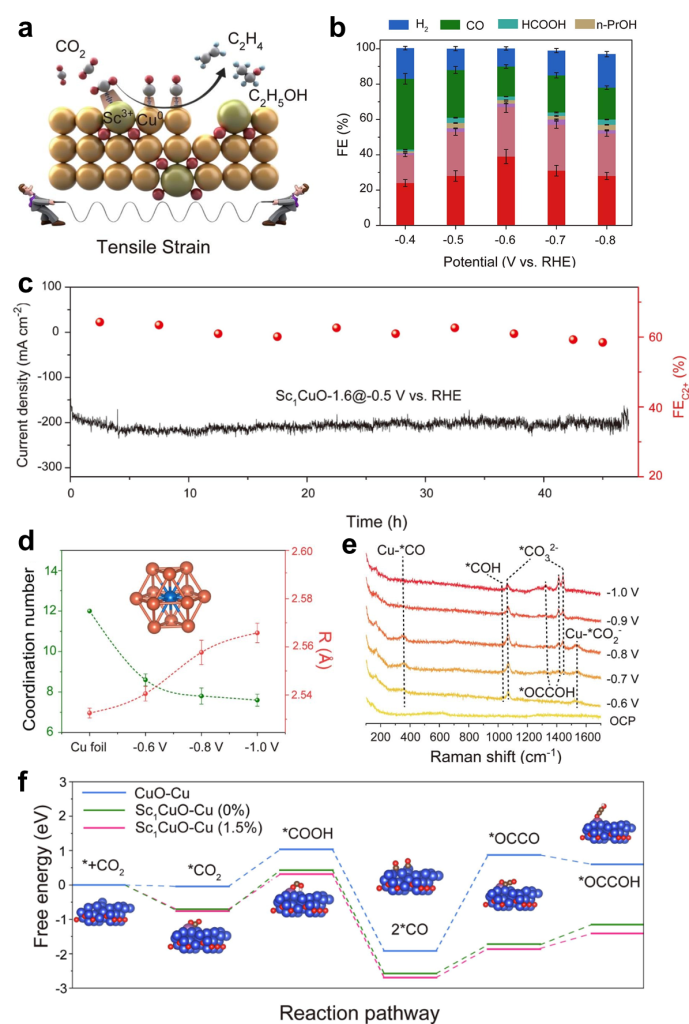

从影响C–C偶联动力学的关键因素出发,能源转换与存储材料团队的研究人员近期设计了一种新型OD-Cu催化剂。他们采用简便的水热法合成了一种钪(Sc)单原子掺杂的CuO纳米片(Sc₁CuO)催化剂,利用Sc较大的原子尺寸诱发晶格拉伸应变,调控Cu–O键长和d带中心位置,从而有效增强了CO₂吸附与活化能力(图1a)。得益于这样的结构设计,Sc₁CuO能够在电化学还原成OD-Cu的过程中瞬态形成丰富配位不足的Cu0位点,其与原子级掺杂的Sc结合形成Sc-(O)-Cu活性中心,驱动CO₂选择性地转化为C₂₊。其中,具有最佳Sc掺杂量(1.6% Sc)的Sc₁CuO-1.6催化剂在施加-0.6 V vs. RHE的超低电位下,实现了475.2 mA cm⁻²的高电流密度,并且其C₂₊产物的法拉第效率高达73±1.8%(图1b)。此外,Sc₁CuO-1.6催化剂在-0.5 V vs. RHE电位下,能够产生~206 mA cm⁻²的电流密度并持续运行47小时而无性能衰减(图1c),展现出卓越的耐久性。进一步借助原位X射线吸收光谱(图1d)和拉曼光谱(图1e)等实验手段与密度泛函理论计算(图1f),研究人员发现Sc掺杂诱导的晶格应变与电化学还原引发的表面重构协同增强了CO₂的吸附与活化,形成的Sc-(O)-Cu活性中心显著降低了C–C偶联能垒,从而促进CO₂高效还原为C₂₊产物。该研究工作证实了稀土掺杂与CuO原位电化学表面重构能有效同时提升CO₂还原生成C₂₊产物活性和稳定性。

图1.(a)Sc₁CuO催化剂重构后拉伸应变与缺陷对CO₂转化为C₂₊产物的关键作用的示意图。Sc₁CuO-1.6催化剂(b)在不同电位下各产物的法拉第效率和(c)在-0.5 V vs. RHE下的长期稳定性测试。(d)通过原位X射线吸收谱测得的不同电位下Sc₁CuO-1.6的配位数与键长变化。(e)不同电位下记录的Sc₁CuO-1.6的原位表面增强拉曼光谱。(f)在不同模型催化剂上发生的CO₂还原反应的吉布斯自由能台阶图。其中,蓝色、紫色、棕色、红色和粉色小球分别代表铜、钪、碳、氧和氢原子。

本工作以“Atomic dispersion of scandium in electrochemically reduced copper oxide nanosheets for efficient electrocatalytic CO₂ reduction to C₂₊ products”为题于2025年9月30日发表在领域内知名期刊《Chemical Engineering Journal》上。能源转换与存储材料团队博士后赵扬、华南理工大学联培硕士研究生曾彬文和能源转换与存储材料团队副研究员黄浩量为文章的共同第一作者,能源转换与存储材料团队刘利峰研究员,华南理工大学崔志明教授为文章的共同通讯作者。松山湖材料实验室为文章的第一及通讯单位。本工作得到了科技部海外高层次人才引进计划(22J4021Z311)和国家自然基金委青年科学基金项目(22309199)的资助。