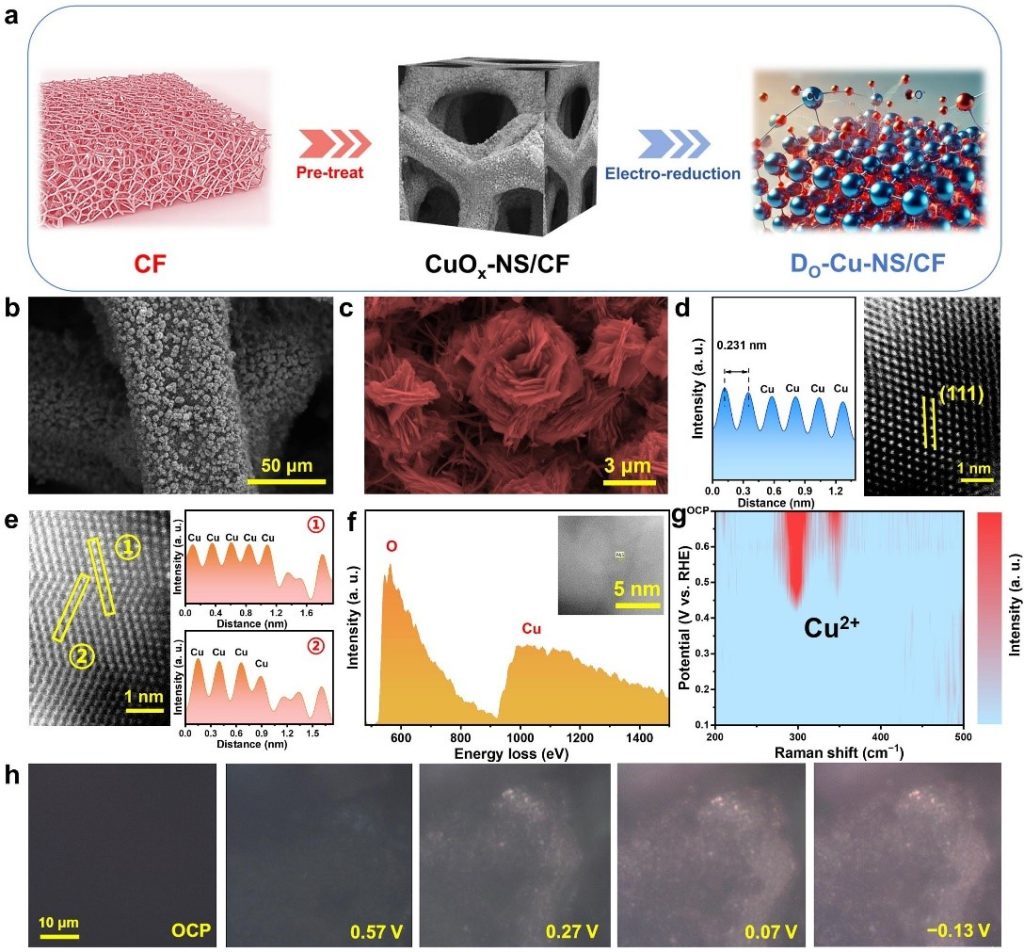

混合电解水技术利用具有较低阳极氧化电势的小分子氧化反应与阴极析氢反应耦合制取氢气(H2),为实现低能耗电解制氢提供了一条新路径(Adv. Mater. 2024, 36, 2308647)。其中,利用甲醛电氧化反应(formaldehyde oxidation reaction – FOR)辅助电解水制氢因为甲醛氧化电势低且可以选择性地生成氢气,引起了研究人员的广泛关注。但是开发高活性、具有长期稳定性且能在大电流密度下工作的催化剂一直FOR辅助电解水制氢实用化的主要挑战之一。最近,松山湖材料实验室能源转换与存储材料团队与中山大学、武汉大学的研究人员合作,构建了一种铜基催化剂(DO-Cu-NS/CF),可以实现碱性条件下多聚甲醛(p-HCHO)的高活性、高选择性电氧化。为了制备DO-Cu-NS/CF,研究人员首先将泡沫铜进行水热和低温热处理,生成CuOx纳米片阵列,然后经过简单的电化学脱氧处理将表面的CuOx还原成富含缺陷和晶界的金属Cu催化层(图1a-d)。综合物理化学表征证实,在电化学脱氧过程中催化剂表面确实形成了缺陷丰富的金属Cu结构(图1e-h)。以固态p-HCHO为阳极底物时,在极低电位(仅0.199和0.495 V vs. RHE)下可分别实现500和963.3 mA cm−2的高电流密度,性能优于大多数文献中报道的阳极氧化类(anodic oxidation reaction – AOR)电催化剂,而且可以实现法拉第效率接近100%的阳极选择性析氢。在膜电极组件(MEA)中,以DO-Cu-NS/CF为阳极、商用Pt/C为阴极催化剂的系统实现了高效双极制H2 (bipolar hydrogen production),系统产氢的总法拉第效率接近200%。此外,DO-Cu-NS/CF阳极具有良好的稳定性,可在0.7 V槽压下持续运行280小时,电流密度高达500 mA cm−2,展现出较大的应用潜力。

图1.(a) DO-Cu-NS/CF 的合成示意图。(b) CuOx-NS/CF的低倍和(c) 高倍SEM图。(d) CuOx-NS/CF的HAADF-STEM图及晶格线扫描曲线。(e) DO-Cu-NS/CF的HAADF-STEM图及晶格线扫描曲线。(f) DO-Cu-NS/CF的电子能量损失谱。(g) 原位电化学脱氧过程中记录的二维拉曼光谱图。(h) 在不同电位下进行电化学脱氧时电极的光学显微镜照片。

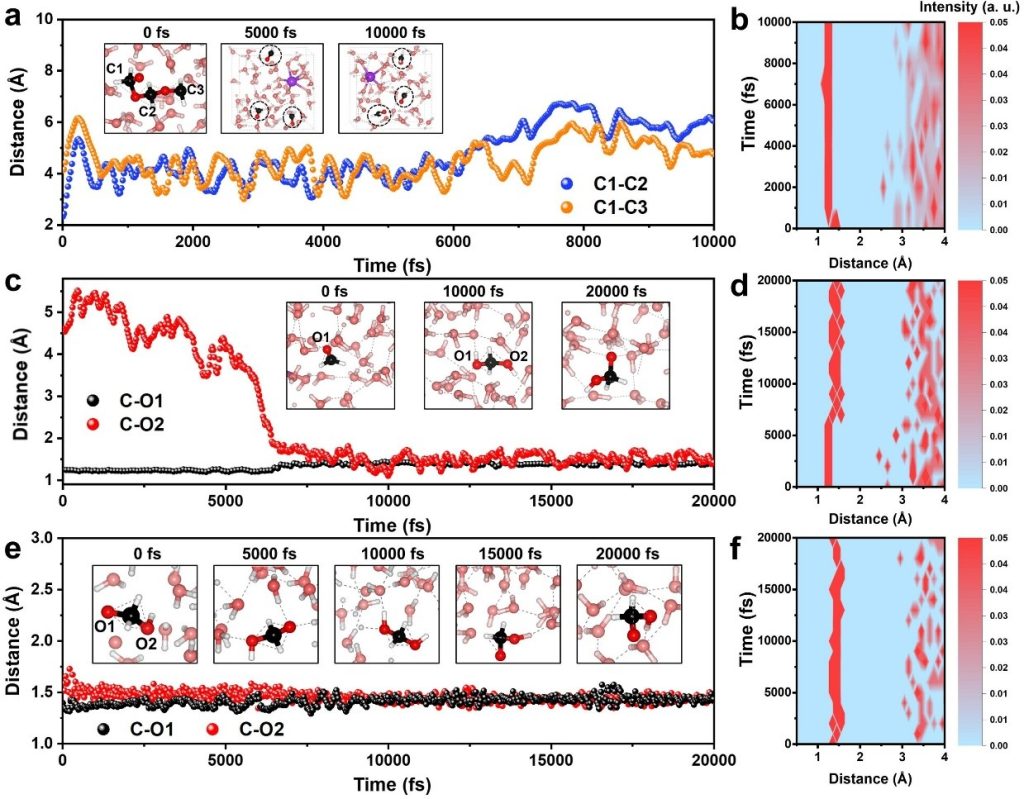

有趣的是,通过第一性原理分子动力学(AIMD)模拟,研究人员首次揭示了p-HCHO在碱性电解液中的结构演化过程及其电氧化机理。模拟结果表明,在由K⁺和OH⁻构建的碱性环境中,p-HCHO的C–O键在极短时间内断裂,迅速解聚为游离的HCHO分子,并在溶液中发生无序扩散。随后,HCHO分子中的碳原子发生OH⁻吸附反应,生成甲二醇阴离子盐(MDA)中间体,同时伴随C–O键长度的增加(约0.2 Å),暗示该中间体更易被进一步氧化。随后对MDA的长期(20000 fs)动力学行为分析表明,其骨架结构在溶液中保持稳定,同时其H原子表现出明显的振动、脱附与再吸附行为,反映出MDA在电氧化过程中可能涉及质子动态迁移过程,有利于MDA向H2的高选择性转化。上述结果为p-HCHO在碱性条件下的转化路径与电催化行为提供了重要的理论依据。

图2. (a) p-HCHO中C1原子与其他两个C原子间距离随时间变化的曲线。(b) 根据图a中的AIMD轨迹得出的C-O与距离关系的概率密度分布。(c) 甲醛分子生成MDA过程中C原子和两个O原子间的距离随时间变化的曲线。(d) 由图c得出C-O随距离变化的概率密度分布。(e) AIMD模拟过程中MDA的C原子与两个O原子间距离随时间变化的曲线。(f) 根据图e得出的C-O的概率密度分布。

本工作以“ Deoxygenation-Induced Lattice Distortion in CuOx for Efficient Methane Diolate Anion Oxidation and Bipolar Hydrogen Evolution”为题于2025年6月26号发表在领域内知名期刊《Advanced Functional Materials》上。能源转换与存储材料团队联培博士生徐凯洋、工程师张晨跃、中山大学硕士生杨璐为文章的共同第一作者,能源转换与存储材料团队刘利峰研究员,中山大学宋树芹教授和武汉大学梁乐程博士为文章的共同通讯作者。

该文章的网络链接为:https://doi.org/10.1002/adfm.202510268