通过电化学过程将二氧化碳(CO2)还原为高附加值燃料及化学原料,是实现可再生能源存储和转化的一条可持续发展途径。然而,通过CO2还原反应(CO2RR)高效和高选择性地生成具有高经济价值的多碳产物(如C2H4),目前仍然是一项艰巨的挑战。从机理上看,生成多碳产物的C-C偶联动力学主要受两个关键因素支配:(1)催化剂表面关键*CO中间体的覆盖度,(2)两个*CO中间体通过C-C偶联形成*OCCO二聚体的结合能。铜(Cu)基催化剂被广泛认为是目前最重要甚至是唯一能够高效催化CO₂转化为多碳化学品的金属催化剂。尽管很多研究表明,通过合金、掺杂以及缺陷调控的方式可以大大提高其催化剂的选择性,然而先前的报道主要集中在如何提高表面*CO中间体的浓度,而较少关注C-C偶联形成*OCCO二聚体的结合能调控。

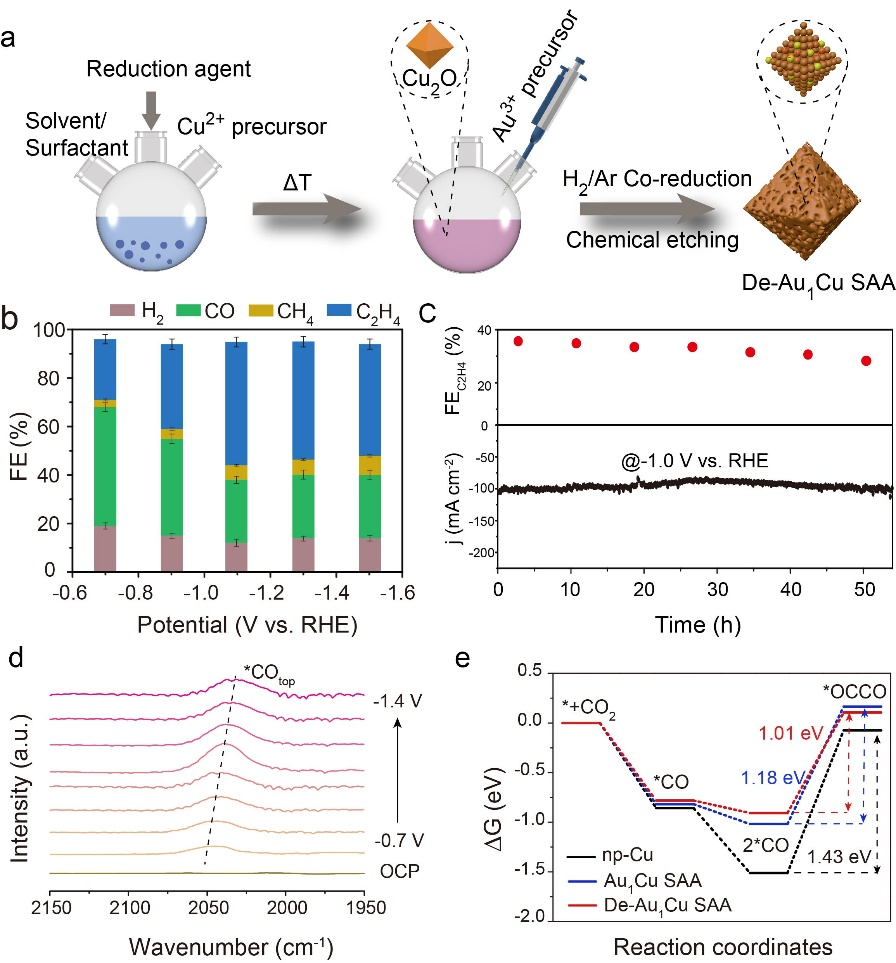

根据影响生成多碳产物的关键因素出发,能源转换与存储材料团队的研究人员通过定向设计(图1a),在纳米多孔Cu八面体中引入Au单原子以促进表面*CO关键中间体的生成,同时引入表面Cu金属缺陷来有效优化局部电子结构,形成低配位Cu位点,从而调控了关键反应中间体的结合能,达到了促进多碳产物C2H4生成的目的。得益于这样的先进催化剂设计,该富含缺陷的AuCu单原子合金(De-Au1Cu SAA)催化剂能够在-1.1 V vs RHE条件下以252 mA cm-2的电流密度高效催化CO2转化为乙烯,其法拉第效率为52%±1.8(图1b)。此外,该材料在1M KOH的流动电解池中,能在100 mA cm-2的电流密度下稳定54小时而性能没有明显的衰减(图1c)。进一步借助原位红外光谱等表征手段与DFT理论计算(图1d, e),研究人员发现原子级分散的Au可促进CO₂分子的活化和转化,生成具有最佳浓度的*CO物种;而缺陷Cu位点的引入,能显著降低C−C偶联的能垒,从而加速关键反应中间体*OCCO的形成,最终促进乙烯的生成。本研究提出了一种单原子掺杂与缺陷工程的协同作用机制,为高效CO₂RR生成多碳产物提供了新的调控策略。

图1. (a) De-Au1Cu SAA合成示意图。(b) De-Au1Cu SAA在不同电位下的法拉第效率。(c) De-Au1Cu SAA在-1.1 V vs. RHE下的稳定性测试曲线及乙烯法拉第效率。(d) De-Au1Cu SAA在不同电位下的红外光谱图,光谱范围1950-2150 cm-1。(e) 不同理论模型对关键反应中间体的自由能变化图。

本工作以“Gold Single Atom Doped Defective Nanoporous Copper Octahedrons for Electrocatalytic Reduction of Carbon Dioxide to Ethylene”为题于2025年1月24号发表在领域内知名期刊《ACS Nano》上。能源转换与存储材料团队博士后赵扬和材料计算与数据库平台高级工程师王亚楠博士为文章的共同第一作者,能源转换与存储材料团队刘利峰研究员,材料计算与数据库平台刘淼研究员为文章的共同通讯作者。松山湖材料实验室为文章的第一及通讯单位。

该文章的网络链接为:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.4c13961